- 3月に退職するけどふるさと納税で税金が安くなるの?

- 退職予定者がふるさと納税をするメリットを知りたい!

- ふるさと納税をする時の注意点は何?

来年の3月に退職する方にとっては、税金の支払いが気になるところです。

少しでも退職後の税金を安く抑えたいですよね。

そこで活躍するのが「ふるさと納税」です。

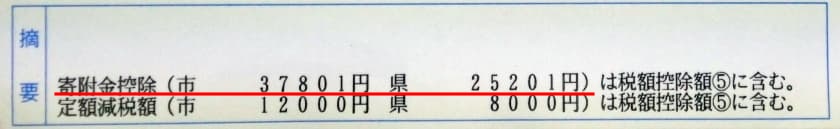

私は今年の3月に退職だったので、昨年の2023年にふるさと納税を65,000円しました。

すると、退職となった今年の住民税が63,002円も減額(控除)されました。

ゆうひ

ゆうひ定年後の住民税が安くなるので、助かりますよ!

そして、返礼品のご当地グルメを家族みんなで楽しむことができて、とても得をした気分を味わいました。

そこで今回は

- 来年の3月に退職する人こそふるさと納税をした方がいい理由

- 楽天でふるさと納税をするときの注意点

について解説します。

この記事を読んでふるさと納税をすれば、来年の3月に退職する人の退職後の税金が安くなる(控除される)うえに、お得な返礼品がもらえてハッピーに気分になりますよ。

ぜひ、最後までご覧ください。

楽天ふるさと納税で人気の商品を見てみる>>総合ランキング

来年3月に退職する人こそふるさと納税をした方がいい理由

来年の3月に退職を予定されている人こそ、ふるさと納税をした方がいい理由を解説します。

はじめに結論を言うと、定年後の住民税が安くなるからです。

ふるさと納税は

定年後に支払う税金を現役の時に先払いできる制度です。

税金は安くなりませんが、住民税を現役時代に先払いするので、定年後の税金が安くなります。

詳しく説明しますね。

住民税は、前年の収入に応じて翌年に税金を支払います。

そのため、翌年に退職予定の人は、退職して給料が無い又は再就職して手取りが減っても、前年の給料に応じて住民税を支払いますので、負担が大きくなります。

そこで、定年前に住民税を先払いできる「ふるさと納税」が注目されています。

ふるさと納税で50,000円分の返礼品を購入すると、2,000円(自己負担分)を差し引いた48,000円が住民税として先払いできます。

実質の手数料は1,998円でした。

なので、退職前の年は絶対にやっておきたい、おススメな制度です。

楽天でふるさと納税をするときの注意点

このように、大変お得なふるさと納税なんですが、手続きが面倒と感じている人が多いのか、納税者の14.9%(890万人)しか利用していない状況です。

でも、次の3点に注意すれば、簡単に住民税の控除を受けることができます。

1.ふるさと納税のサイトで返礼品・寄附金額を選択

2.「ワンストップ特例制度を利用する」にチェックを入れて申請

3.寄付先から送られてきた申請書を提出

以下に楽天でふるさと納税をするときの注意点を詳しく説明していきますので、皆さんもぜひ利用してみてください。

\ お得な返礼品を見てみる! /

楽天のふるさと納税をするときの注意点

楽天のふるさと納税サイトで、お買い物をするように、ふるさと納税ができますが、次の3点に注意してください。

- 税金の控除額には上限がある。

- ワンストップ特例制度を利用する

- 寄附先から送られて来た申請書を提出

順番に解説していきますね。

税金の控除額には上限がある

ご家庭の所得や家族構成によってふるさと納税で税額控除できる金額の上限が変わりますので、ご注意ください。

詳しくは、以下の記事を参考にしていただき、ご自身の上限額をご確認ください。

ワンストップ特例制度を利用する

ふるさと納税の専用ページでは、ワンストップ特例制度を利用するかどうか、選択するところがあります。

必ず、「利用する」を選択してお申し込みください。

次の記事に、ふるさと納税の具体的なやり方を解説していますので、参考にしてください↓

寄附先から送られて来た申請書を提出

しばらくすると、寄付をした自治体から受領証明書に合わせてワンストップ特例申請書が送付されます。

申請書に記載された、住所、氏名、電話番号、生年月日、寄附金額を確認し、マイナンバーカードの「個人番号」を記入します。

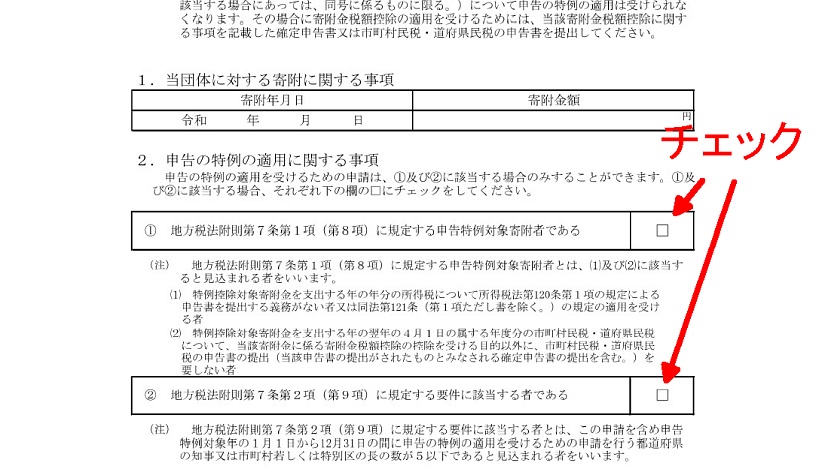

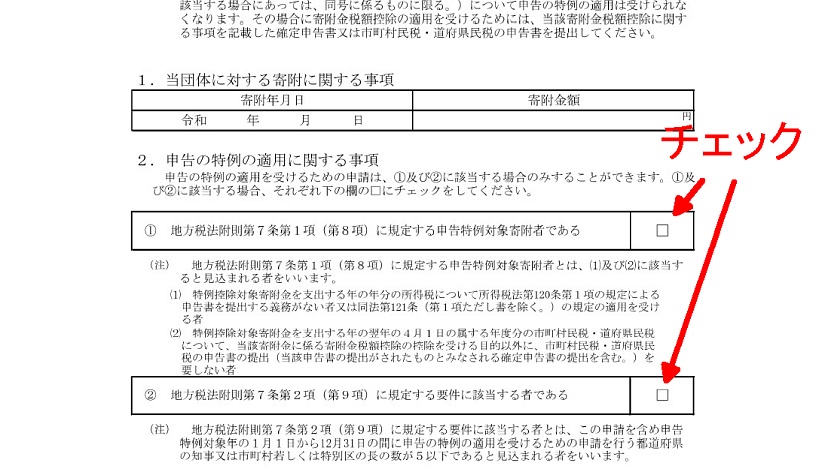

2.申告の特例の適用に関する事項については

①地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である

②地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である

に「チェック」をいれます。

マイナンバーカードの表面と裏面をコピーし

申請書の所定の欄に貼付または申請書に添付して郵送します。

自治体によっては切手不要の返信用封筒が同封されている場合もありますが、事前に84円切手と封筒をご準備ください。

ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をする場合の留意点

ふるさと納税をワンストップ特例制度を利用して申請すると、確定申告をせずに簡単に住民税の税額控除を受けることができます。

しかしながら、ワンストップ特例制度を受けることができない場合や注意点がありますので、具体的に解説していきます。

ワンストップ特例制度を利用できないケース

ワンストップ特例制度を利用できないケースとしては、先ほどのワンストップ特例申請書の「2.申告の特例の適用に関する事項」で、次の1、2にチェックがつけられない人が該当します。

- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である

- 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である

つまり、①確定申告を行わなければならない自営業者の方や、公務員や会社員の方でも医療費控除等を受けるために確定申告をされる方は対象になりません。

また、②ふるさと納税をする自治体の数が5か所を超える場合(6か所以上)も対象になりません。

確定申告をすれば、所得税の還付や住民税の控除を受けることができますので、期限までに手続きを行ってください。

ワンストップ特例制度を利用できる人は、①確定申告をしない人、②ふるさと納税をする自治体の数が5か所までの人が対象となります。

ワンストップ特例制度でふるさとの納税をする場合の注意点

最後に、ワンストップ特例制度でふるさと納税をする場合の注意点を解説します。

せっかくふるさと納税で寄附をしても住民税の控除が受けられないと、単に寄付という形で高額な買い物をしただけになってしまいますので、ご注意ください。

申請書は提出期限の1月10日までに到着することが必要

ふるさと納税で寄附をする期間は、毎年1月1日から12月31日までになります。

住民税の控除を受けるためには、寄付をした自治体から送られてきた申請書を作成して、翌年の1月10日までに自治体に届くことが必要です。

12月の年末に慌ててふるさと納税をすると、年明けの1月に自治体から申請書が送られてくることもありますので、遅れないように注意してください。

各自治体のサイトから申請書をダウンロードして作成し、提出することもできます。

税金の前払いであって住民税が安くなるわけではない

ふるさと納税は、自治体に寄附をすることで、税金の控除を受けることができる制度であって、寄附をした分、税金が安くなるものではありません。

あくまでも、「住民税を前払いする」ことで退職した年の住民税を減額するものと心得てください。

それでも、2,000円を負担するだけで様々な返礼品がもらえますので、大変お得です。

上限額を超える分は控除されずに自己負担となる

ふるさと納税で控除が受けられる金額には上限額があります。

ご自身の収入額や家族構成によって上限額が替わってきますので、ご自分がふるさと納税を受けられる金額の上限額を確認したうえで、寄附を行ってください。

まとめ:来年3月の退職者はふるさと納税で退職後の住民税を安くできる

退職予定者の方がふるさと納税をすると、退職した年の住民税を安くすることができ、さらには、2,000円の自己負担で様々な返礼品を受け取れる、お得な制度です。

申請方法も、「ワンストップ特例制度」を利用すれば、ふるさと納税のサイトでお買い物をするように寄附することができ、自治体から送られてきた申請書に必要事項を記入してマイナンバーカードのコピーを貼付するだけで住民税の控除が受けられます。

ただし、確定申告をする方や5か所を超える自治体へ寄附(ふるさと納税)した場合は、「ワンストップ特例制度」を利用することができませんので、ご注意ください。

翌年に退職が予定されている方は、税金を前払いする「ふるさと納税」を利用すれば、退職年の住民税を減額することができますし、返礼品ももらえます。申請も簡単なので、ぜひ、利用してみてください。

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

\ お得な返礼品を見てみる! /